世界では、食用魚介類の消費量が急増しています。粗食料ベースの食用魚介類消費量は、1965年には世界平均で年間で1人あたり10kgであったのが、近年は20kgを超えるようになりました。日本は、1990年頃に72kgまで増加しましたが、近年は50kgを下回るようになっています。1人あたりの食用魚介類消費量と世界人口がともに増加することにより、食用魚介類の需要がますます高まっています。1990年ごろまでは、世界の水産物生産量のほとんどは漁獲によってまかなわれていました。しかし、漁業資源の90%は、過剰に漁獲されているか、あるいは持続可能な範囲で最大限漁獲されていると考えられており、漁獲による生産を増やすことは難しくなっています。実際、1990年頃以降の食用魚介類の需要の増加は養殖によってまかなわれています。

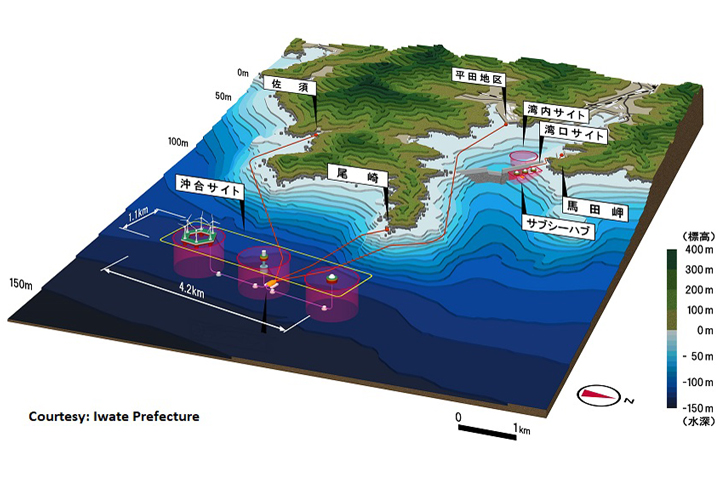

養殖は、海藻類や貝類などのように環境中の栄養塩や餌を摂取する無給餌養殖と、生簀等に稚魚を入れて餌や配合飼料を与えて育てる給餌養殖とに大別されます。生簀を用いた養殖は日本で開発され、現在の世界の生簀養殖の標準的な方法となっています。これまでは、養殖は主に沿岸の静穏な環境で取り組まれてきました。しかし、貝類や生簀を用いた魚類の養殖では、排泄物によって養殖海域が富栄養化する自家汚染が発生し、赤潮や貧酸素水塊による生産性の低下が起こりました。サーモン養殖が盛んなノルウェーやチリは、静穏で深いフィヨルド海域で養殖を行っています。水深が大きいため排泄物が広範囲に拡散しやすく、局所的な富栄養化は発生しにくいとされてきましたが、近年は赤潮による被害が報告されています。その他、寄生虫による病気の発生なども含め、沿岸養殖では多くの問題が発生していますので、世界では沖合養殖の実現に向けた取り組みが行われています。当研究室では、沖合養殖を可能とするための技術として、2007~2009年の農林水産省・産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業「沖合沈下式養殖―海中給餌システム開発―」事業で、有義波高4mまで耐えうる給餌用バージ船、2008~2012年の水産庁「クロマグロ養殖効率化事業」と2012~2015年の文部科学省東北マリンサイエンス拠点形成事業(新たな産業創成につながる技術開発)「東北サケマス類養殖イノベーション」で汎用的な高密度ポリエチレン枠の生簀の枠内構造を工夫した浮沈式生簀、2016~2018年の水産庁「環境IT技術を活用した新たな養殖技術開発事業」で深さ方向に任意に位置を変えられる可変深度型生簀などを開発しました1。しかし、世界では、従来の生簀とは異なる新たな養殖設備が開発されつつあり、今後も技術開発を進めていくとともに、生簀や設備の安全性、設計基準の整備などにも注力する必要があります2。また、洋上風力発電産業の進展に伴い、洋上風車と養殖生簀の連携が注目を浴びており、当研究室では浮体式洋上風車と生簀の相互干渉を調べています3。一方、沿岸域では、水温上昇、赤潮、寄生虫などの発生により生産性が低下しているため、従来の網ではなくて海水を通しにくい素材を用いて、低温で植物プランクトンや寄生虫の濃度が低い深層水を循環させながら養殖する海面半閉鎖循環式養殖システムの研究を実施しています4。さらに、これらの新しい養殖システムには、周辺環境を解析した上で5、養殖魚の排泄物を他の生物に吸収させて環境保全と生産性の向上を可能とする多栄養段階統合養殖(Integrated Multi-Trophic Aquaculture)を利用するなどして、持続可能な養殖業を実現する必要があります6。

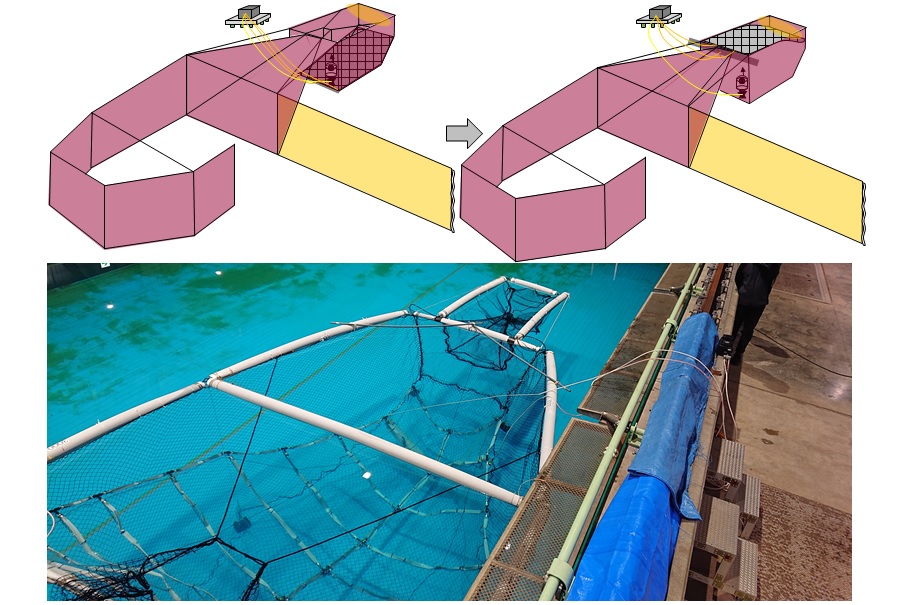

また、水産業に携わる労働者の高齢化も大きな課題です。漁業や養殖業は主に過疎地域で営まれていますが、漁業者や養殖業者の減少による生産性の低下、地域経済への影響が懸念されています。近年は、漁業者や養殖業者の視覚などをセンサーに置き換え、脳による判断をArtificial Intelligence(以下、AI)で行う取り組みが進められていますが、合わせて人力による作業を機械化する技術開発が必要不可欠です。これらの要素技術をバランス良く組み合わせることによって、次世代型の漁業、養殖システムが実現します。例えば、定置網漁業は、日本で長い歴史を持つ漁法の一つですが、魚群を収穫する際の揚網作業には多くの作業員を必要とします。早朝で危険な作業でもあるため、自動化が求められています。従来は、魚群が入った箱網の下側に浮力体を設け、給気によって浮上させる方式が開発されてきましたが、普及しておりません7。当研究室では、科学研究費補助金基盤研究Bの補助を受けて、箱網の内部に浮力体を設けて魚群を誘導する方式について研究し8、最終的には魚群のモニタリングシステムと組み合わせた資源管理型自動魚群誘導、収穫システムの開発を目指しています。

沖合養殖を可能とするため、浮体式洋上風車を養殖生産のためのプラットフォームとして、風車近傍で生簀養殖を行うシステムについて研究しています。特に、浮体式洋上風車が生簀内の魚に配合飼料を与えるためのプラットフォームとなることが期待されます。浮体式洋上風車と養殖生簀が同時に存在する場合の安全性に関して、お互いの運動や係留力がどのように変化するかを調べています。本研究は、JST未来社会創造事業の日本型養殖システムおよび科学研究費補助金により実施しています。

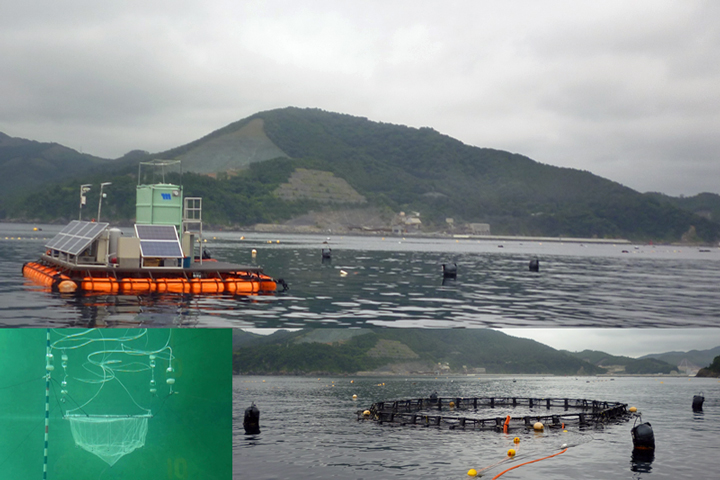

近年、沿岸海域では水温上昇、赤潮、寄生虫などの発生により、生簀養殖の生産性が低下しています。そこで、海水を通す網ではなく、海水を通さない素材を生簀に用いて、低温でプランクトンや寄生虫の濃度が低い深層水を循環させて養殖するシステムについて研究しています。水槽模型実験等によって生簀の変形やシートにかかる荷重を評価して、実海域でサブスケールモデルを用いた試験を行いました。本研究は、JST未来社会創造事業の日本型養殖システムにより実施しています。

定置網漁業の省力化を目指して、自動魚群誘導システムの研究開発を実施しています。現在、定置網に入った魚を収穫する作業は、多くの人員を必要としており、また早朝の危険を伴う作業となっております。そこで、可撓性ホースを結合して作成したホースネットを箱網内に入れます。次にホースネットの一端から給気し、浮上させることによって魚を金庫網や魚捕り部に誘導します。陸上で入網状況を確認し、資源管理に配慮しながら、遠隔操作で収穫することが最終目標です。詳細はこちらをご覧ください。

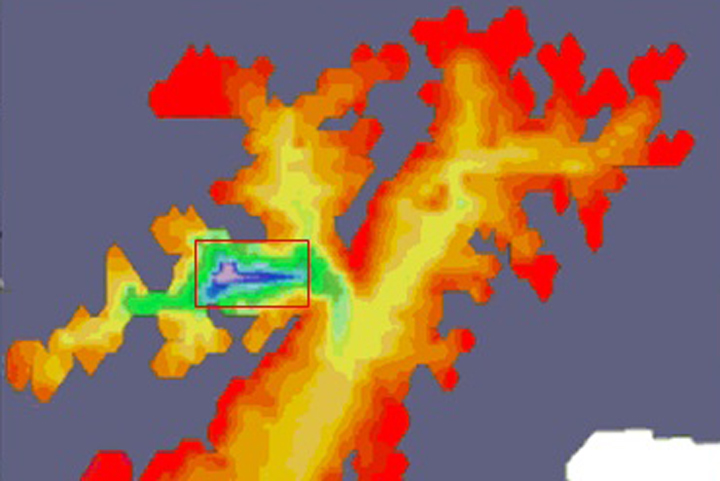

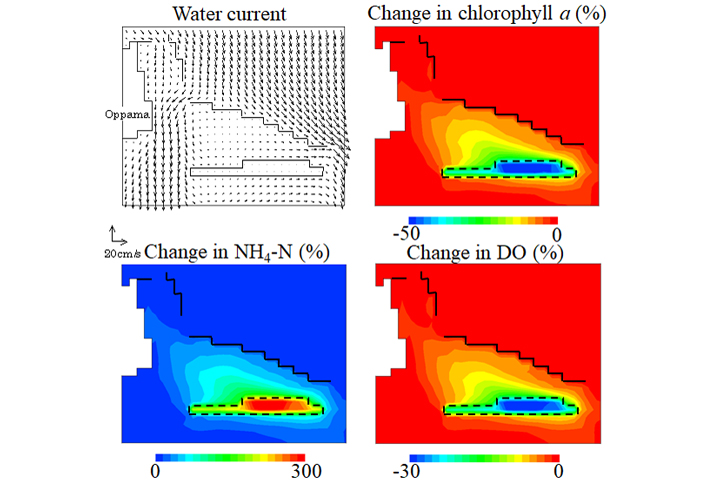

日本の閉鎖性海域の養殖場では、陸域からの栄養分の過剰な負荷、あるいは養殖魚からの排泄物の負荷(自家汚染)によって赤潮や貧酸素水塊が発生し、養殖事業に影響を及ぼしています。養殖事業の環境容量を把握するために、養殖場周辺の物質循環の数値シミュレーションを行っています。また、養殖場の環境を保全する方法として、排泄物を別の生物に摂取させて、環境保全と生産性の向上を両立させる複合養殖の可能性を検討しています。詳細はこちらをご覧ください。

中間フロートまたは生簀の浮力を変化させることで、深さ方向に任意に位置を変えられる可変深度型生簀を開発しました。通常、生簀は浮力あるいは沈力を持ち、単体としては浮上するか沈降するかの2つの状態をとります。しかし、中間フロートを用いた係留システムにでは、中間フロートの浮力、生簀の沈力や係留システムの形状に依存する係留ロープの張力が釣り合う位置で、生簀が静止します。高波、高水温、赤潮、貧酸素水塊などの自然環境の変化に対応して、生簀の鉛直方向の位置を調節できます。宮城県女川湾で実証実験を実施しました。詳細はこちらをご覧ください。

ポリエチレン枠で構成される一般的な生簀を対象として、ポリエチレンパイプ内の可撓性ホースへの給排気によって生簀を確実に浮沈させることができます。宮城県女川で実証実験を実施しました。この海域ではギンザケが養殖されていますが、ギンザケは21℃以上の日が続くと死んでしまうため、表層で飼育する場合は7月を目処に出荷を終える必要がありました。浮沈式生簀を用いて水温が低い深度10~20m付近でギンザケを養殖することにより、養殖期間の長期化と出荷調整に成功しました。詳細はこちらをご覧ください。

世界では、高密度ポリエチレンパイプを用いた生簀が普及しています。この生簀を環境が厳しい海域で用いる場合は、浮沈機能を持たせる必要があります。ポリエチレンパイプ内で空気と海水を置換することによって生簀を浮上、沈下させることができますが、ポリエチレンパイプにはたわみがあるため、十分に置換することが出来ません。そこで、ポリエチレン枠の内部構造を工夫して海水と空気の置換効率を高めることによって、大型浮沈式生簀を開発しました。高知県柏島等でマグロ用浮沈式生簀として実海域実験を実施し、生簀を沈下させると高波にも耐えうることを実証しました。海外でも導入が進んでいます。詳細はこちらをご覧ください。

開放的な海域で沈下した生簀に自動で給餌を行うバージ船の開発を行いました。台風にも耐えられる仕様とすると、係留システムなどで高価となります。そこで、有義波高が4mを超える場合は、バージ船を港内に避難させる方式としました。このバージ船を用いた自動給餌システムによって、これまで給餌できなかった有義波高約1.5~4mのときも給餌できるようになりました。宮崎県・鹿児島県の志布志湾のブリ養殖場で実証実験を実施しました。

現在、洋上風力発電を中心として、海洋における再生可能エネルギーの利用への期待が高まっています。海洋には、洋上風力、波力、潮流、海流、温度差、塩分差、潮位などの様々な再生可能エネルギー資源がありますが、当研究室では2013年頃より波エネルギーの利用に焦点を当てた研究を開始しました。単機の出力はあまり大きくありませんので、地産地消型の利用を念頭に置いています。特に、波エネルギーを収穫して揺れない船の研究では、揺れを抑制するためにエネルギーを消費するのではなく、波からエネルギーを受け取って、動揺を抑制しつつ推進や動力のエネルギーとして活用したいと考えており、自然エネルギーを利用して快適、自由に海洋に出かけることができる小型船の実現を目指しています1-2。洋上風力に比べて、波力発電は世界的にも商業化している事例は少ないですが、高効率化を図り、社会へ普及させていきたいと考えています。

一方、新たに海洋再生可能エネルギー設備を海域に設置する際には、事前に環境影響評価を行う必要があります。また、環境や漁業への影響調査を通じて、先行利用者との海域利用調整が必要になります。当研究室では、2000年代に超大型浮体式構造物の環境影響評価に関する研究を実施しておりましたが、2010年から環境省風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会に参加したこと、2011年から生産技術研究所で海洋エネルギーによる東北復興研究グループが立ち上がったことを契機として、洋上風力発電の環境影響評価に取り組むこととなりました。

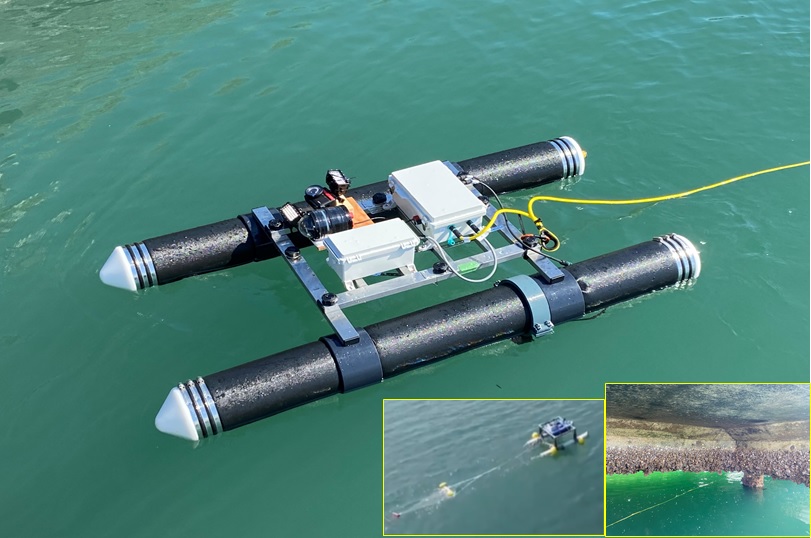

洋上風力発電の環境影響評価項目には、バードストライク、騒音、景観など様々な項目があります。海洋再生可能エネルギー施設が漁業に及ぼす影響を調べる方法としては、施設近傍で実際に刺し網漁、トロール漁などを行う方法、水中ビデオカメラや音響カメラを用いて海生動物の行動を把握する方法、海生動物にセンサーを取り付けて行動を計測するバイオロギング、数値シミュレーション等があります。当研究室では、岩手県からの協力を得て、2015年より水中ビデオカメラを用いた海洋生物モニタリングシステムの開発を行ってきました。当初は、漁船で水中ビデオカメラを搭載した容器を曳航して撮影し、魚探による情報を合わせて魚群の種類や量を把握するシステムを検討しました3。次に、円柱容器に円周型魚眼カメラを取り付けて、容器に設けた水中ポンプでモニタリングシステムを移動できるようにしました。魚の模型などを用いて、水中ビデオカメラによる視認性も確認しました4。その後、動力として水中ポンプの代わりにスクリューを使用することになり、容器の形状も半球形状となりました。さらに、平塚市漁協の協力を得て、株式会社東京久栄と共同で双胴式無人艇Multi Mover Catamaran (MMC)の開発を行いました。MMCは、2本のエアチューブフロートとそれを繋ぐラック部、2つのスクリューから構成されています。スクリューの推力で前進、後退でき、旋回性能が良いことが特徴です。排気したエアチューブフロートとラックは小さく折りたたむことができますので、3辺合計で160cm程度のケースに収納して持ち運びできます。使用時には、自転車用のエアポンプを使うなどして容易に組み立てることができます。MMCは、水中構造物の日常点検にも用いることができますが、今後は海洋再生可能エネルギー施設周辺の付着生物や魚群のモニタリングに用いる予定です。機械学習等を用いて得られた映像を解析し、海洋再生可能エネルギー施設の魚礁効果や海洋生物への影響を明らかにしたいと考えています。

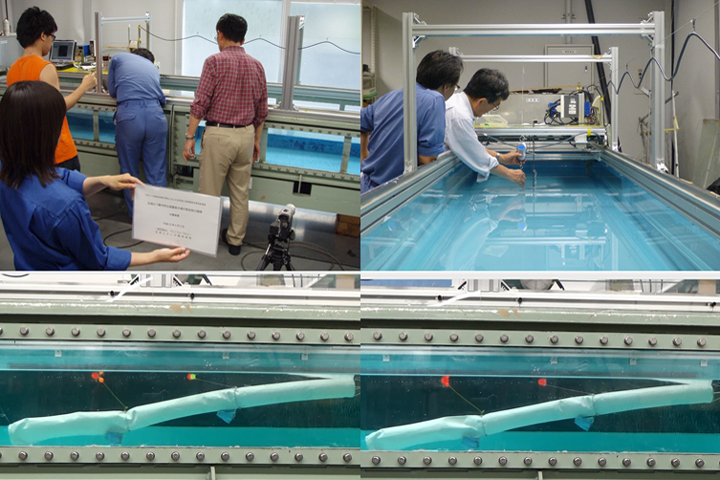

一方、2012年から経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー等共通基盤整備促進事業「海洋エネルギー発電システムの海洋利用の適合性評価手法の開発」に参画したことを契機として、国際エネルギー機関・海洋エネルギー実施委員会・環境影響評価部会のメンバーとして活動しながら、潮流・海流発電や波力発電、温度差発電の環境影響評価について検討しています。特に、潮流発電や海流発電の環境影響評価項目としては、水中音の影響、電磁場の影響、魚礁効果、流れ場の変化の影響、海生動物の係留ロープへの巻き込みなどが挙げられていますが、海洋動物の潮流・海流発電タービンブレードへの衝突は、洋上風力発電におけるバードストライクと同様に、最も懸念されているリスクの一つです。海生動物の衝突を予測する方法として、数値モデル、水槽実験、現地観測があります。数値モデルは、水力発電のタービンブレードへの魚の衝突を対象として構築されてきましたので、潮流発電や海流発電の場合とはタービンブレードの大きさやタービンブレードまわりの水域の広がりが異なります。現地観測は衝突を把握するための最も確実な方法ですが、流れが速い場所に水中ビデオカメラや音響カメラを設置することは困難を伴い、労力とコストがかかります。そこで、当研究室では、現地観測を支援する方法として、まずタービンブレードまわりの動物の行動を理解するための水槽実験を行っています。このような水槽実験は世界で数例実施されておりますが、当研究室では海生動物のタービンブレードへの衝突に関する水槽実験の相似則を検討しています。最初の取り組みとして、水槽と実海域とでタービンブレード回転時の先端の速度と海生動物の最大遊泳速度との比が概ね一致するように考えました。タービンブレードの回転時の先端の速度は、周辺流速から設計された周速比を用いて求めることができます。海生動物の最大遊泳速度は、概ね体長に比例するとの実測結果があり、海生動物が泳ぐときのストローハル数、尾ひれの振動数や振幅を仮定すると、体長から予測することができます。実海域に設置するタービンブレードと近傍の海生動物の体長を仮定すると、水槽実験で使用すべき魚が決定されます。これまでに、タービンブレードの回転速度を変化させながら周辺の実験魚の行動を観測したところ、魚はタービンブレードの中心よりも周辺部で行動する傾向があり、タービンブレードへの衝突はほとんど見られませんでした5。3種類の魚を用いて実験を行った場合も、魚の種類によって行動の様子は異なりますが、タービンブレードを避けて行動しているようでした6。また、明るい条件と暗い条件で実験してみたところ、暗い条件によって衝突のリスクが高まる様子は見られませんでした7。諸外国で実施された実験も含めて、狭い水路内でタービンブレードを回して魚の行動を観察した実験であるにもかかわらず、これまでタービンブレードへの衝突はほとんど確認されていません。ただし、タービンブレードの回転に伴う海水流動や乱流状態の変化、水中音の発生、電磁場の発生、明暗条件、係留ロープの存在などの環境要因と海生動物の行動との関係はほとんど明らかにされていません。これらの環境要因を水槽内で再現することはとても難しいですが、今後は一部でも明らかにできるようにして、実海域で観測された海生動物の行動の理解に役立てられればと考えています。

海洋再生可能エネルギー設備を設置する際には、海域利用の調整が必要となりますが、その際には設備の設置により周辺の生態系がどのように変化するかを調べる必要があります。設置型の水中カメラはレンズに生物が付着することなどによって長期的なモニタリングが難しいですし、AUVやROVを用いた調査は費用がかかります。そこで、デバイス周辺に蝟集した生物を観察するために、安価で可搬式の双胴式無人艇Multi Mover Catamaran (MMC)を開発しました。詳細はこちらをご覧ください。

海洋再生可能エネルギー設備を設置する際には、環境影響調査が必要となります。潮流・海流発電の影響項目では、鳥類が風力発電のタービンブレードに衝突するのが懸念されているのと同様に、海生動物とタービンブレードとの衝突が懸念されていますので、水槽実験によってそのリスクを調べています。また、潮流・海流発電が周辺の物理環境に及ぼす影響についても、数値シミュレーションによって調べています。詳細はこちらをご覧ください。

波エネルギーを収穫して動揺を抑制する小型船を開発しています。この小型船は、キャビン、サスペンション、フロートから構成され、キャビンとフロートの相対運動から波エネルギーを収穫することができます。また、サスペンションによってキャビンの動揺を抑制します。波エネルギーの収穫とキャビンの動揺抑制の割合は自由に設定することが出来ます。全長3.3mの実験船を製作し、山口県油谷湾、神奈川県平塚沖で実海域実験を実施しました。将来的には漁船の省エネ化、作業船、プレジャーボート、観光船などの動揺抑制に応用したいと考えています。詳細はこちらのページとこちらをご覧ください。

本研究会は、東日本大震災の後に立ち上がりました。陸と海を隔てた従来の発想を超え、分野融合的、領域横断的に「海洋空間と海洋再生エネルギーを利用した都市再生」の途を探ることによって津波防災に強い、低炭素型都市・地域のあり方を示そうとした研究会です。海洋エネルギーに関連する研究者のみでなく、建築学やその他幅広い分野の研究者が集まり、シンポジウム等を通して議論を重ねました。詳細はこちらのページをご覧ください。

小型造波曳航回流水槽を用いていくつかユニークな研究を行ってきました。小さな水槽ですので精度の高い実験はできませんが、様々なアイデアを気軽に試すことができますし、動物を用いた実験を行うこともあります。概念的な実験が多いですが、いずれの研究も査読付きの論文集に掲載されています1-2。

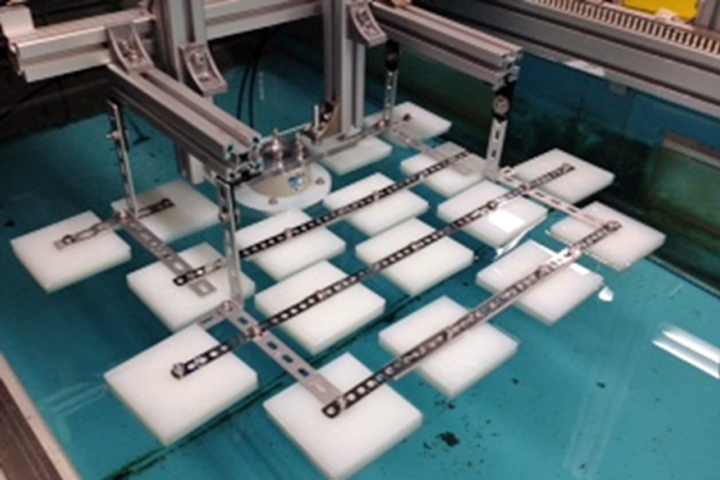

地球温暖化とともに北極海航路の可能性が広がり、砕氷船の需要が増しています。しかし、砕氷船にかかる力には、不明な点が多いです。たとえば、砕氷船が氷から受ける力を計測する場合は、砕氷船が氷中を走る場合と水中を走る場合との力の差を求めます。しかし、実際には、砕氷船が氷中を走る場合は、砕氷船はまず氷を押しのけ、さらに氷は水を動かします。これらの過程を正確に把握するため、個々の氷が流体に及ぼす力を計測しました。現在、科学研究費補助金基盤研究B(研究分担者)の補助を受けて、さらに詳細な実験を行っています。

有明海では、貧酸素水塊が広範囲に発生し、貝類への影響が問題となっています。本研究では、貧酸素化した底層水に、安価で漁業者が実施しやすい方法で酸素を供給するシステムを開発しました。具体的には、可撓性ホースを斜めにして曳航することによって、表層の酸素を含んだ海水を底層に供給します。貧酸素水塊中では、貝類は殻を閉じて酸素が供給されるまで待機していますが、開発された方法によって、一時的に酸素を得て、息継ぎを行うことができます。詳細はこちらをご覧ください。

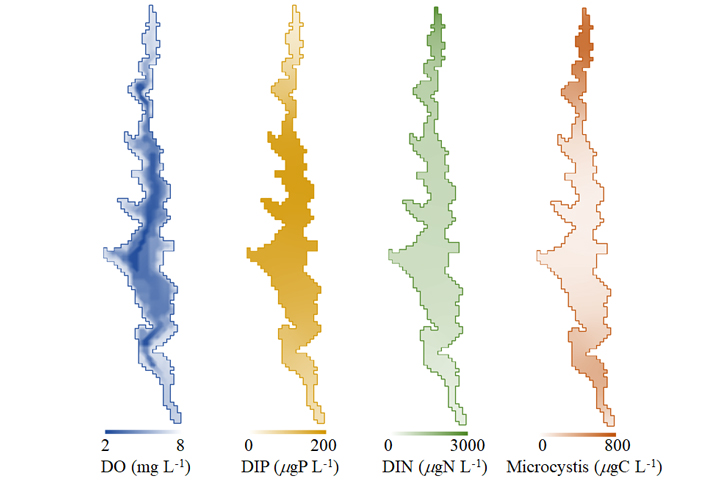

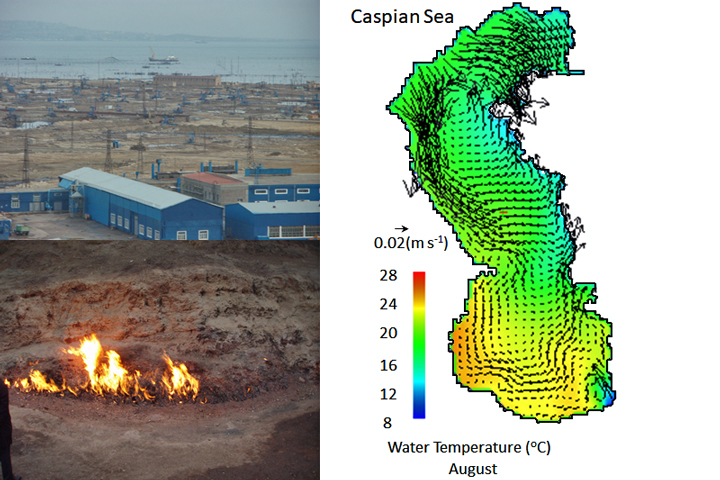

海洋構造物を設置する場合は、事前に環境影響評価を行う必要があります。また、より大規模な問題として、世界の湖沼や沿岸海域では、富栄養化や温暖化による環境問題が起こっています。そこで、水中で起こっている様々な物理学、化学、生物学的現象のメカニズムを解き明かすために、流れ場-生態系結合数値モデルの開発を行っています。本研究は研究室の立ち上げ当初から行っており、東京湾、琵琶湖、霞ヶ浦、カスピ海、養殖池等に適用して、汚濁物質の流入や気候変動が生態系に及ぼす影響を予測するとともに、環境保全方法の検討とその効果の評価を行ってきました1-6。ただし、流れ場モデルは実際の環境影響評価に用いられているのに対し、流れ場・生態系結合数値モデルは十分に環境影響評価等に活用されているとは言えません。今後は、観測データを用いた機械学習によってモデルパラメータの同定を容易にするなど、社会実装に向けた取り組みが必要とされています。

気候変動によって気温が上昇し、琵琶湖では2018年度と2019年度に冬季の鉛直循環が深層に到達しない全層循環の欠損が発生しました。全層循環が欠損すると、深層に酸素が供給されず、深層水が貧酸素化し、生物に負の影響を及ぼします。そこで、流れ場・生態系結合数値モデルを用いて、将来の気候変動シナリオに基づいた予測シミュレーションを行い、全層循環の欠損を予測するとともに、水質を改善する費用を調達するための環境リスクファイナンスへの応用を検討しています。

水域で汚染物質を検知した場合、汚染源を速やかに特定し、対策を講じる必要があります。本研究では、支配方程式を時間的に逆に解くリバースシミュレーションを用いました。拡散項を時間的に逆に解く際に発生する数値計算の不安定を抑制する方法を検討しました。琵琶湖での汚染発生を想定して、汚染源特定のための数値シミュレーションを実施しました。詳細はこちらをご覧ください。

霞ヶ浦では、藻類の種の変化や毒素を持つ有害藻類の発生が問題となっています。そこで、流れ場・生態系結合数値モデルで複数の種の藻類を考慮し、北浦で起こった藻類の種の変化の原因を探りました。また、流れ場・生態系結合数値モデルに毒素モデルを導入し、毒素を持った有害藻類の発生をシミュレーションによって再現するとともに、有害藻類が発生する環境条件について考察しました。

琵琶湖では、近年、気候変動による全層循環の欠損が発生しましたが、鹿児島県にある池田湖では、以前から全層循環の欠損がよく見られます。具体的には、1980年代後半から全層循環が発生しない状態が続き、2010年代に一旦全層循環が起こりましたが、再度全層循環が発生しない状態が続いています。そこで、流れ場・生態系結合数値モデルを用いて水質再現シミュレーションを行い、全層循環が発生しない原因の解明に取り組んでいます。

カスピ海内部および周辺では、油田・ガス田の開発が活発化しています。一方で、カスピ海で油汚染が発生した場合、キャビアを生産するチョウザメなどの生物に及ぼす影響が懸念されます。そこで、油田から油汚染が発生した場合に油の拡散範囲を予測するために、物理環境の数値シミュレーションを行いました。南北方向の塩分、水温分布によって駆動される循環流などが再現されました。詳細はこちらをご覧ください。

戸田御浜は、昭和30年代には豊かな生態系の浜で、多種の貝類が多数いましたが、川の氾濫で泥が大量に入ったり、砂流出防止の堤防2本、離岸堤を作ったり、山砂を入れて浜を拡げたりしたことによって貝類が激減しました。そこで、戸田御浜の生態系を種の数と個体数の両面で豊かさを取り戻すことを目的として、現地調査や改善手法の研究を実施しました。詳細は、こちらのページをご覧ください。

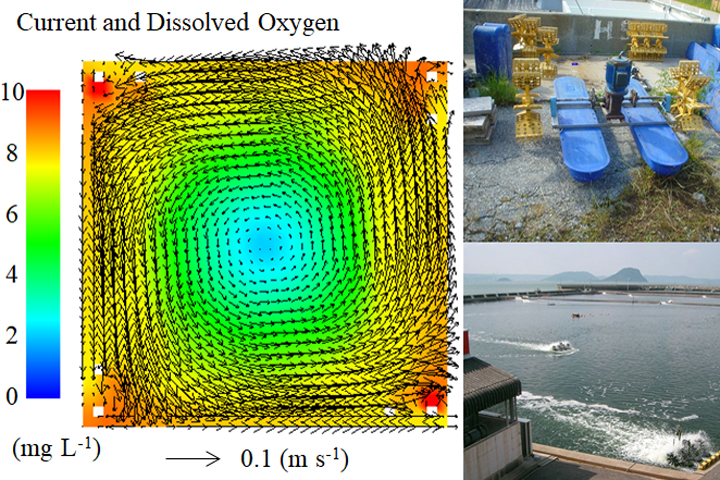

エビ養殖は、東南アジアを中心として展開されています。エビは、広さ1ha程度、深さ1~2m程度の池で3~4ヶ月飼育された後、出荷されます。エビ養殖池では、エビの排泄物等によって溶存酸素濃度が低下するため、攪拌パドルを用いて酸素を供給するとともに、池底のヘドロを池の中央に集めて排出しています。そこで、攪拌パドルの設置数や配置を効率化するため、流れ場・生態系結合数値モデルによるシミュレーションツールを開発しました。詳細はこちらをご覧ください。

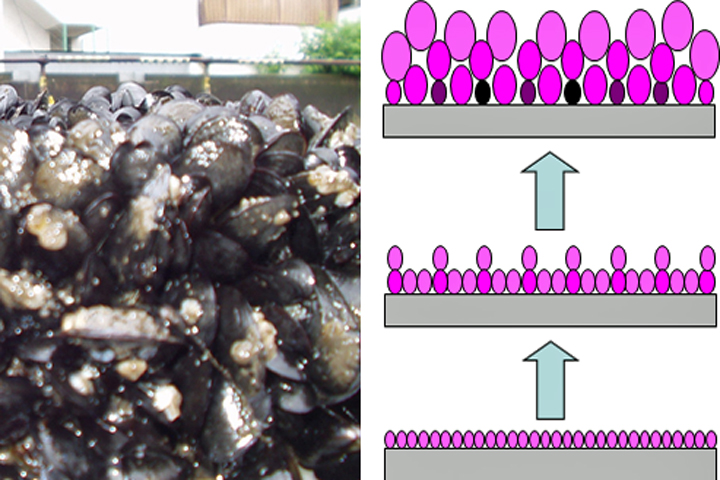

付着生物は、人工基盤上に積み重なって生息し、最大で数10cmの厚さとなることがあります。付着生物が周辺の水質に及ぼす影響を明らかにするためには、活動している生物と活動していない生物とに分けて考える必要があります。そこで、主な付着生物であるムラサキイガイを対象として、群衆全体の酸素消費速度等を計測することによって活動しているムラサキイガイの割合を推定するとともに、空間と餌をめぐる競争モデルを開発し、ムラサキイガイ群衆が物質循環に及ぼす影響を予測しました。詳細はこちらをご覧ください。

超大型浮体式構造物(メガフロート)は、海上都市、滑走路などに利用されることが期待されていますが、事前に周辺環境への影響を評価しておく必要があります。海上に浮かんでおりますので、埋め立てに比べると流れ場への影響は小さいと予測されますが、メガフロートの下部には巨大な影ができますので、一次生産や水質に影響を及ぼす可能性があります。そこで、メガフロートの周辺環境への影響を予測するための流れ場・生態系結合数値モデルを開発しました。その結果、東京湾に設置されたメガフロートでは、底面への付着生物による水質変化が示されました。詳細はこちらをご覧ください。

水質環境保全の手法の一つとして、電気化学的手法が注目されています。電気分解によって発生した酸素は貧酸素水に供給され、水素はエネルギーとして利用されます。富栄養化、赤潮の原因となる無機態窒素化合物の分解も可能です。電気分解では、一般に金属製の電極が用いられますが、使用中に消耗し、イオン化した金属が水生生物に蓄積する危険性があります。そこで、消耗を抑制するために、炭封入型の電極や、誘電体電極の開発を実施しました。また、電気化学的手法を用いた漁網への付着生物防止に関する研究も実施しました。

消耗しない電極を開発するために、安価な炭をセラミックなどで覆う炭封入型電極の開発を行っています。炭を封入しないで電気分解を行うと、炭の粒子が少しずつ拡散し、水が黒く濁ってしまいます。炭封入型電極を用いた電気分解によって、アンモニア態窒素などの分解特性を調べ、汚濁水の処理への適用可能性について検討しています。将来的には、酸素の供給や水素の生成にも適用できればと考えています。詳細はこちらをご覧ください。

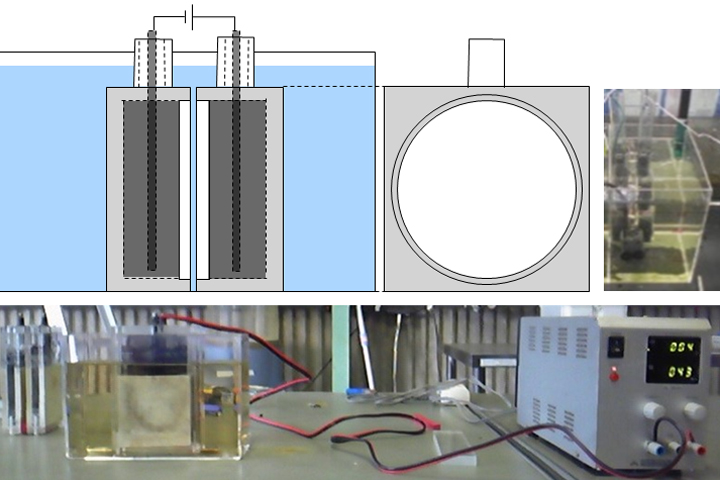

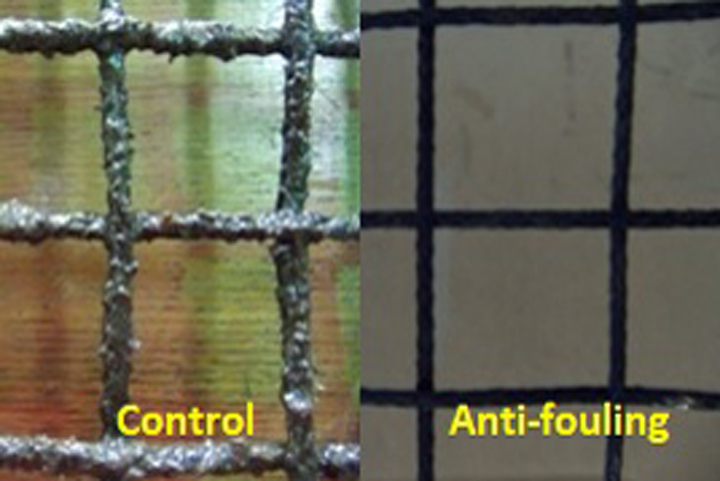

漁網には多くの生物が付着し、その清掃には多くの労力がかかります。防汚塗料が用いられることも多いですが、環境への影響が懸念されますし、持続期間もあまり長くありません。そこで、漁網にチタン線を編み込んで、電気分解によって微量の次亜塩素酸を発生させ、漁網への生物付着を防止する方法を調べています。詳細はこちらをご覧ください。